夏县非遗:司马光的传说

在华夏大地的历史长河中,北宋名臣司马光如璀璨星辰般闪耀。其祖籍陕州夏县涑水乡(今山西运城夏县水头镇),这片浸润着农耕文明与晋南文脉的土地,孕育了六十余则关于他的传说。这些故事于 2006 年入选山西省首批非物质文化遗产名录,不仅是司马光人生的生动注脚,更成为夏县人代代相传的精神密码。

一、机智聪慧 果敢救友 —— 从庭院义举到乡土印记

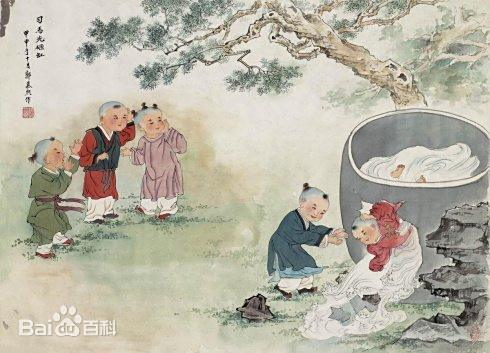

7 岁那年,司马光与伙伴在庭院嬉戏时,一名孩童不慎坠入盛满水的大缸。其他孩子惊慌失措,唯有司马光迅速抱起石块砸破水缸,水流涌出,同伴得救。这一故事并非虚构 —— 北宋李元纲《厚德录》记载 “至今京洛间多为《小儿击瓮图》”,可见其在宋代已通过绘画形式传遍中原。

司马光的故事

而在夏县,这个故事更与地域紧密相连。水头镇至今流传 “瓮破处,活水涌” 的俗语,当地老人会指着涑水河畔一块形似水缸碎片的巨石,讲述 “司马光砸缸取水” 的民间演绎。镇上的司马光祠内,明代壁画《涑水童贤》便以 “砸缸救友” 为核心场景,壁画中水缸的纹路与夏县出土的宋代陶瓮完全吻合,成为传说与实物的巧妙呼应。

二、诚信立身 品德高尚 —— 家风传承与乡土教化

司马光的诚信品格,在夏县民间被细化为无数生活化场景。除了 “青胡桃说谎被父责”“卖马直言肺病” 的经典故事,当地还流传 “涑水还书” 的传说:少年司马光曾借邻村秀才的《论语》,不慎在书页边缘留下墨痕,他不仅亲手修补,还以自家种植的两斤绿豆作为赔偿,此事被记载于清代《夏县乡贤录》。

这种诚信观深刻影响着夏县的乡土教化。明清时期,夏县各村落的 “乡约碑” 上均刻有 “司马氏诫:言不妄发,诺不轻许”;如今,夏县中小学的 “诚信课堂” 仍以 “司马光卖马” 为案例,孩子们会模仿司马光与 “管家” 的对话,在角色扮演中理解 “失信不立” 的道理。

三、勤奋苦读 警枕励志 —— 治学精神的地域延续

“警枕励志” 的故事,在夏县有更具体的地域解读。当地传说,司马光用于制作警枕的圆木,取自涑水河畔的老槐树根,因 “槐者,怀也,取怀瑾握瑜之意”。他晚年在洛阳编修《资治通鉴》时,仍让家人从夏县捎来槐木碎屑,装入枕套以寄乡思。

这种勤奋精神在夏县形成了独特的文化符号。清代夏县书院的匾额 “警枕堂”、民国时期乡绅捐赠的 “涑水书灯”(灯座刻有 “力学如司马光”),都印证着传说的影响力。如今,夏县图书馆的 “警枕阅读区” 仍摆放着仿宋代圆木枕模型,供读者体验 “稍动即醒” 的治学状态,年接待体验者超万人次。

四、忠贞不渝 夫妻情深 —— 婚恋观的民间共鸣

司马光与张夫人 “一生不纳妾” 的故事,在婚俗开放的北宋尤为难得,而夏县民间对此有更细腻的情感表达。传说张夫人去世后,司马光在涑水河畔亲手栽种了两株合欢树,“一株为夫,一株为妻,花叶相交,永不分离”。如今,水头镇仍存一株据传为后人补栽的千年合欢,当地新婚夫妇常有 “拜合欢,效司马” 的习俗。

这种忠贞观也融入了夏县的民间艺术。蒲剧《司马情深》中,“书房拒美” 一折至今仍是经典唱段,演员通过 “离席三丈”“拱手严词” 的动作,将司马光的坚守演绎得淋漓尽致。2019 年,该剧目入选 “非遗进校园” 项目,成为夏县青少年理解传统婚恋观的鲜活教材。

五、廉洁奉公 典地葬妻 —— 清廉文化的当代回响

“典地葬妻” 的故事,在夏县被赋予了强烈的地域象征意义。传说司马光典当的三顷薄田,位于今夏县裴介镇,当地人称 “司马义田”,清代曾立碑记其事,碑文中 “田可典,节不可典” 的句子,至今仍被夏县纪委用作廉政教育素材。

司马光的清廉更体现在细节中:夏县出土的司马光手书碑刻 “食不敢常有肉,衣不敢有纯帛”,与《宋史》记载完全一致;洛阳百姓 “王家钻天,司马入地” 的戏称,在夏县演变为 “钻天者虚名,入地者流芳” 的民谚。如今,夏县廉政教育基地专门设有 “司马光清廉展室”,通过复原的 “典地契约”(仿宋代文书)、“麻葛粗布” 实物,让参观者直观感受 “官至宰相,家无余财” 的境界。

六、非遗传承:让传说活在当下

作为夏县非遗的核心项目,“司马光的传说” 并非停留在文字中。当地非遗保护中心已完成三项关键工作:

抢救性记录:录制 87 岁民间讲述者卫麦香的 23 则方言版传说,整理成《夏县司马氏传说方言集》,其中 “砸缸” 故事中的 “瓮” 字发音,保留了宋代晋南方言的古韵;

创新性转化:与插画师合作推出《涑水童贤》漫画集,将 “警枕”“卖马” 等故事转化为适合儿童阅读的图文版本,年发行量超 5000 册;

场景化传播:在司马光故里打造 “传说体验街”,游客可参与 “模拟砸缸”(用安全材料复刻场景)、“书写诚信帖” 等互动项目,2024 年接待游客量突破 10 万人次。

千百年来,夏县的土地滋养着这些传说,而传说也反哺着这片土地的精神内核。从宋代的《小儿击瓮图》到今日的体验式传承,从乡约碑上的诫语到孩子们的角色扮演,司马光传说早已超越 “历史故事” 的范畴,成为夏县人修身立德的活教材,更是中华民族优秀传统文化在乡土社会生生不息的生动见证。

作者:夏县老促会 张天存

责编:任学锋